La question d’impact sur la biodiversité est complexe, et doit être abordée en définissant un cadre d’analyse précis. En s’intéressant aux grandes causes majeures d’érosion de la biodiversité, cet article explique comment la culture du bambou en agroécologie et sur terres agricoles offre des bénéfices concrets comparativement à la plupart des cultures.

Tout d’abord, avant d'évaluer l'impact du bambou sur la biodiversité, il est essentiel de savoir quelle situation l'on considère :

Cinq menaces majeures pesant sur la biodiversité ont été identifiées. Elles résultent toutes de l’activité humaine et ont été classées par ordre d’impact :

La question à poser est donc la suivante : quels sont les impacts de la culture du bambou sur ces différents points ?

Pour y répondre il est nécessaire d’adopter une vision à la fois locale et globale. Par exemple, implanter une éolienne nécessite d’artificialiser du sol, de fabriquer des matériaux, etc. Pourtant, développer les énergies renouvelables est essentiel. C’est donc l’ensemble de la filière qui doit être considéré.

Le changement d’utilisation des sols - comme la conversion de forêts, prairies ou zones humides en terres agricoles, urbaines ou industrielles - est la première cause d’érosion de la biodiversité mondiale.

Cela pose une question centrale pour l’évaluation de l’impact de la culture du bambou sur la biodiversité :

Que remplace-t-on ? Quel était l’usage des terres sur lesquelles nous cultivons du bambou ?

En effet, sans état initial, toute affirmation sur un "effet positif" ou "négatif" reste subjective ou spéculative. Fixer une situation de référence est donc absolument essentiel pour évaluer l'impact du bambou sur la biodiversité.

Nous cultivons du bambou exclusivement sur des terres agricoles, déjà fortement impactées par l’activité humaine. Selon les projets, nous pouvons être amenés à remplacer des grandes cultures, de l’arboriculture, de la viticulture, ou encore de l’élevage. Nous ne remplaçons jamais des forêts, des zones humides, ou toute autre zone particulièrement riche en biodiversité.

Pour évaluer l’impact du bambou sur la biodiversité, il est également fondamental de préciser l’itinéraire technique retenu pour sa culture, car chaque choix agronomique modifie les conditions écologiques du milieu et influence directement les communautés d’organismes vivants (sol, faune, flore, pollinisateurs, etc.).

Remplacer une parcelle qui a connu 30 ans de maïs en conventionnel n’aura évidemment pas le même effet que de remplacer une prairie en pâturage tournant dynamique bio…

La question n’est donc plus : “la culture du bambou est-elle bonne pour la biodiversité ?“

Mais plutôt : “quel est l’impact sur la biodiversité si je remplace une parcelle de grandes cultures en conventionnel en rotation blé / orge/ colza par une culture du bambou gérée par Horizom ?”

Comparativement à des cultures classiques, la culture du bambou pratiquée par Horizom peut avoir un impact positif, en particulier en ce qui concerne la restauration d’habitats naturels :

1. Restaurer des sols dégradés : Les sols abritent 25 %[1] de la biodiversité mondiale connue. C’est un monde vivant qu’on ne voit pas, mais qui est essentiel à notre planète. Cette richesse souterraine est essentielle au fonctionnement des écosystèmes, à la fertilité des terres et à la régulation du climat. Une fois en place, le bambou ne demande pas de travail du sol, et il fait des merveilles ! Ses racines denses abritent toute une faune souterraine, et ses feuilles tombées enrichissent naturellement le sol en carbone.

2. Couverture végétale permanente : Nous travaillons avec des couverts végétaux les 3/4 premières années, lorsque le bambou ne recouvre pas encore intégralement la parcelle. Le tour de champ n’est pas cultivé sur une largeur d’environ 3 m et constitue une bande enherbée fauchée 3 fois par an. Sur certains projets, notamment notre bambouseraie dans l'Indre, nous replantons également des haies.

Nous récoltons par bande 30 % de la surface chaque année, permettent de maintenir une couverture végétale permanente sur 70 % de la parcelle, et donc un habitat stable.

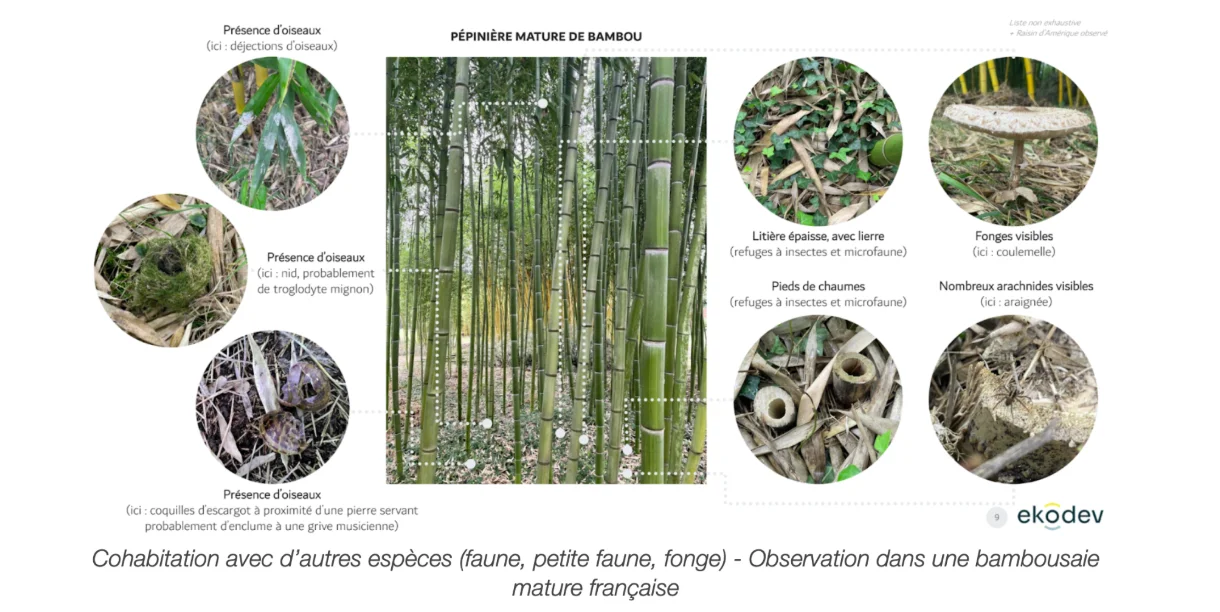

Une bambouseraie bien gérée offre donc un refuge à de nombreuses espèces : insectes, oiseaux, petits mammifères qui y trouvent refuge tout au long de l’année notamment pendant les périodes sensibles comme la nidification ou l’hiver, où la plupart des parcelles agricoles sont nues.

L’exploitation des ressources naturelles (forêts, poissons, eau, sols, minerais) exerce une pression directe sur les espèces et leurs habitats. La surexploitation, comme la surpêche ou la coupe intensive de bois, réduit les populations animales et végétales au-delà de leur capacité de renouvellement. Certaines pratiques entraînent aussi une dégradation des écosystèmes (érosion des sols, turbidité des eaux). Cette pression est la deuxième cause majeure d’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale.

La culture du bambou peut participer à y remédier de plusieurs manières :